009 新興国との賃金差はどれくらい? - 絶妙な日本の立ち位置

1. 新興国の実力とは!?

今回は新興国を含め海外との関係についてご紹介したいと思います。

日本の製造業は、より安い労働力を求めて中国や東南アジアなど新興国へと生産拠点を移していると言われます。

今回は、日本貿易振興機構(JETRO)の統計データを見る事で、新興国の状況についても考えてみたいと思います。

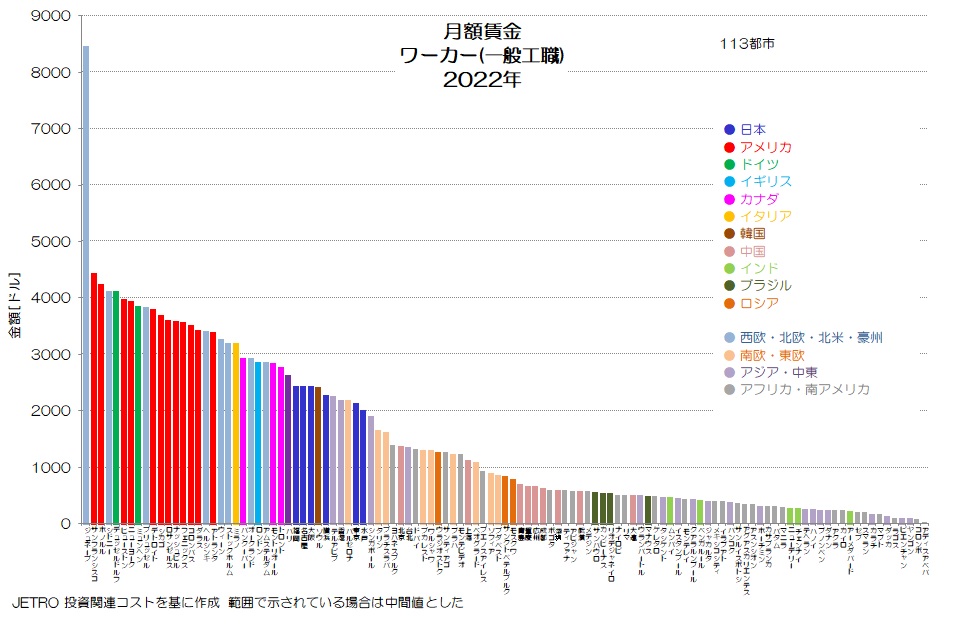

いわゆるレイバーコストと呼ばれる労働者の月額賃金について見てみましょう。

図1 ワーカーの月額賃金

JETRO 投資コスト比較より

この月額賃金は、電話での聞き取り調査結果などが含まれたり、各国で集計の仕方が異なるため、厳密な比較にはなりませんが、むしろより実情に合った比較ができるのではないでしょうか。

図1はワーカー(一般工職)の月額賃金です。

集計値は各都市ごとに公表されています。

統計結果の数値に幅がある都市は、その中間値としてあります。

日本(青)はおおむね2000~2500ドルで、先進諸国から見るとかなり低い方です。

韓国やスペインなどと同程度ですね。

ただし、中国やアジア諸国と比較するとまだ高い状況のようです。

中国の賃金が上がって来ているようですが、最も高い北京で1500ドルくらいですね。

東南アジアは500ドル未満の国が多いようです。

東欧諸国は1000~1500ドルといった水準が多いようです。

一方で、先進諸国はスイス(ジュネーブ)で8500ドル、アメリカ諸都市で3500~4500ドル、ドイツで4000ドル前後など、日本よりもかなり高い事がわかります。

これらからわかるのは、日本の製造業から見て、確かにまだアジアなど新興国での生産は割安ではあるという事です。

ただし、これらの国々は現在どんどん給与水準が上昇していて、日本との差が急激に縮まっています。

他の先進国も給与水準が上がっているのですが、日本だけ停滞が続いています。

結果的に、日本は現在のところ新興国よりは高いけど、他の先進国より安い国になっています。

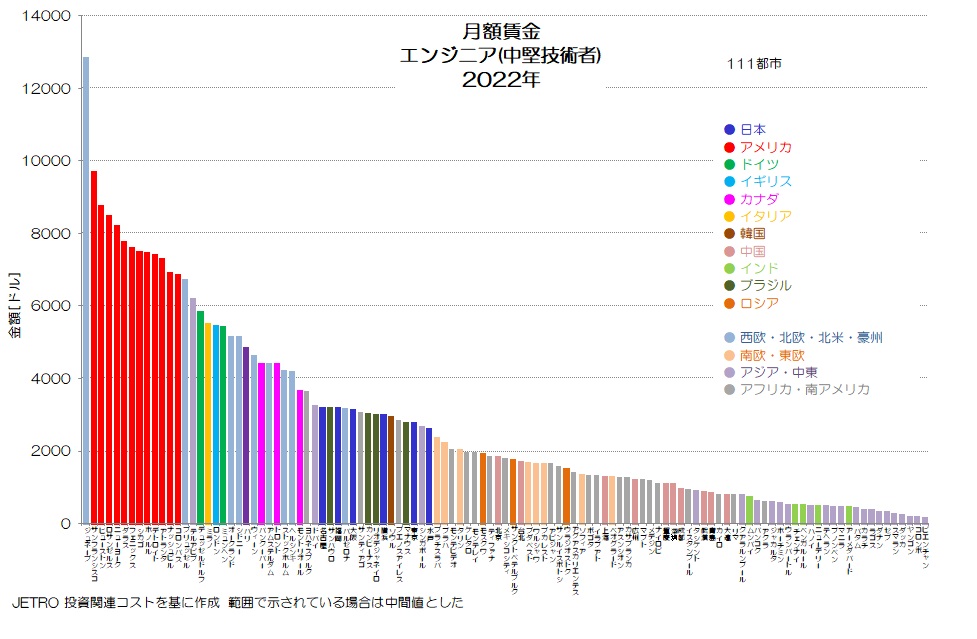

また、いわゆる一般の労働者層だけでなく、エンジニア層、中間管理職層についての結果も掲載されていたので、ご紹介しましょう。

図2 エンジニアの月額月給

JETRO 投資コスト比較より

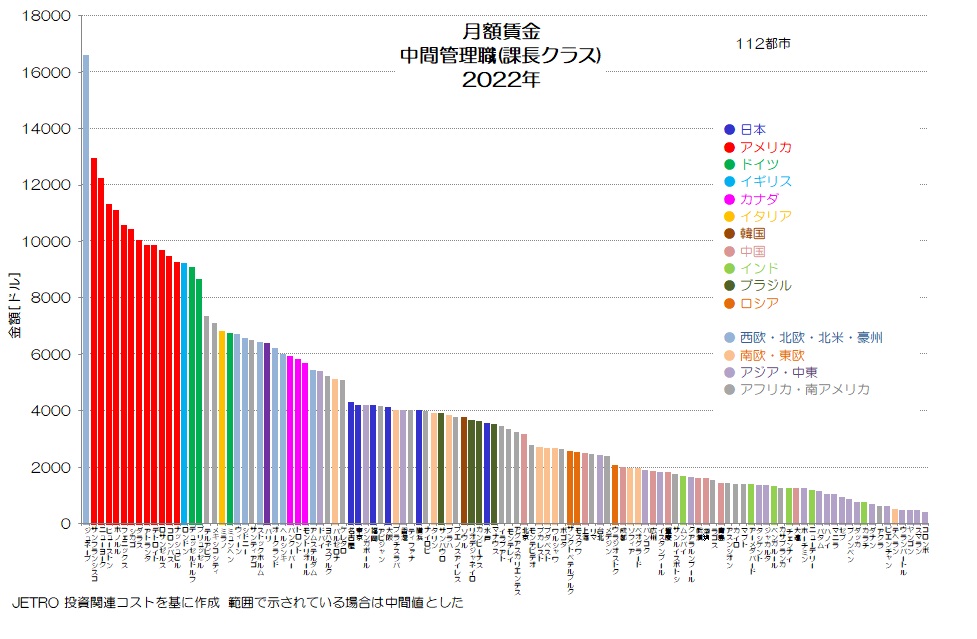

図3 中間管理職の月額賃金

JETRO 投資コスト比較より

エンジニア、中間管理職と職級が上がるにつれて、賃金水準は上がっていきます。

ところが日本は職級が上がってもそれほど賃金が上がっていないように見えますね。

日本はエンジニアで3000ドル前後、中間管理職で4000ドル前後です。

アメリカは中間管理職で9000~13000ドル、ドイツは7000~9000ドルですので、その差は歴然です。

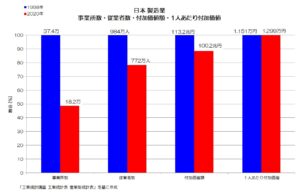

2. ポジションによる給与差

日本はワーカーとのエンジニアや中間管理職の賃金格差が小さそうです。

ワーカーの月額賃金に対するそれぞれの倍率でその格差を可視化してみましょう。

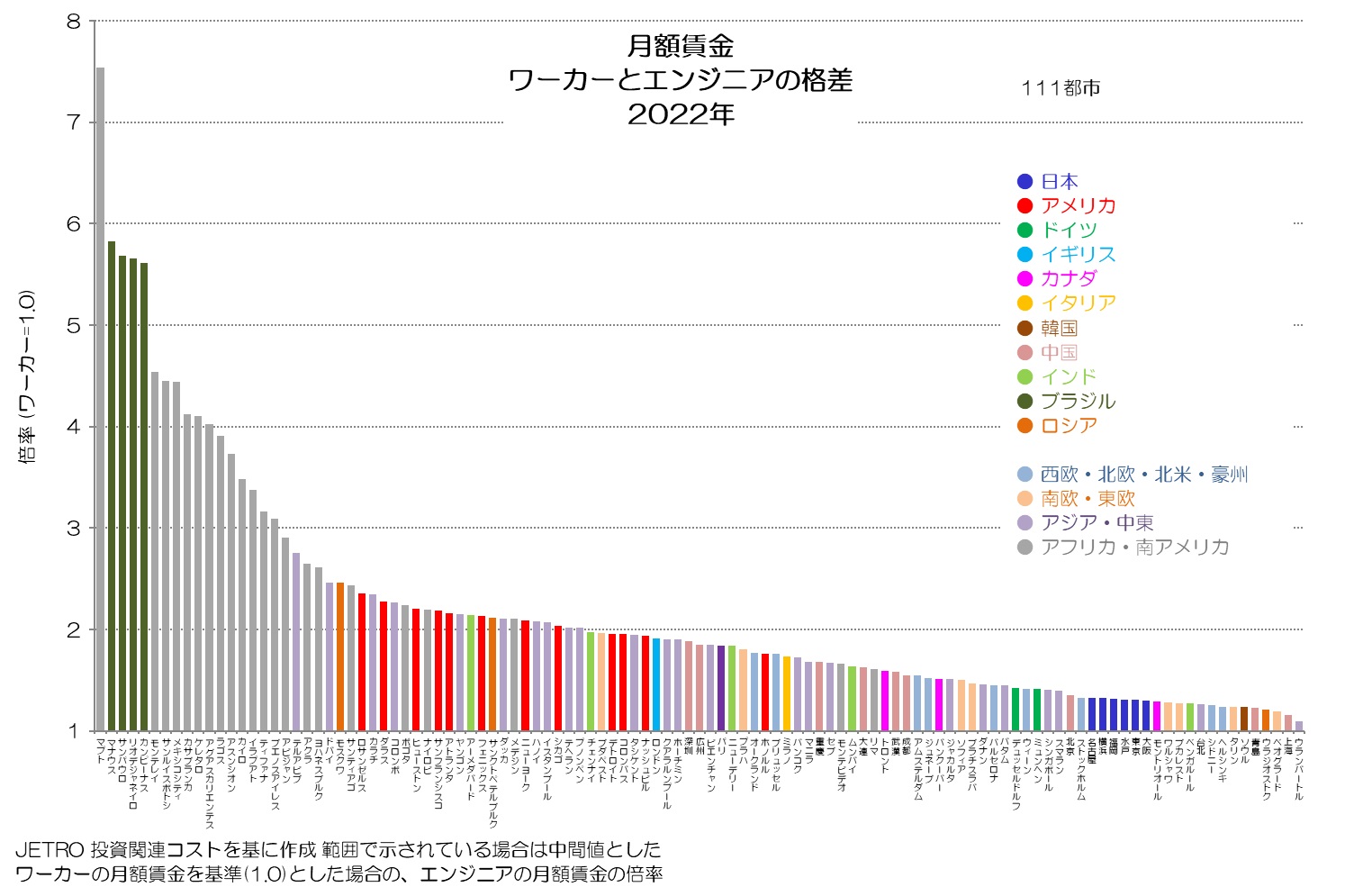

図4 月額賃金 ワーカーとエンジニアの格差

JETRO 投資コスト比較より

図4はワーカーを1とした場合の、エンジニアの月額賃金の倍率です。

ブラジルをはじめ、新興国が極めて大きな格差があることがわかりますね。

アメリカとロシアが2~2.5倍くらいでかなり高い水準です。

主要国だと次いでイギリス(ロンドン、2.1)、フランス(パリ、1.8)、イタリア(ミラノ、1.7)ですね。

ドイツ(1.4)は比較的格差が小さく、更に日本(1.3)は小さいようです。

日本より格差が小さいのは、韓国(ソウル)、中国(上海)などです。

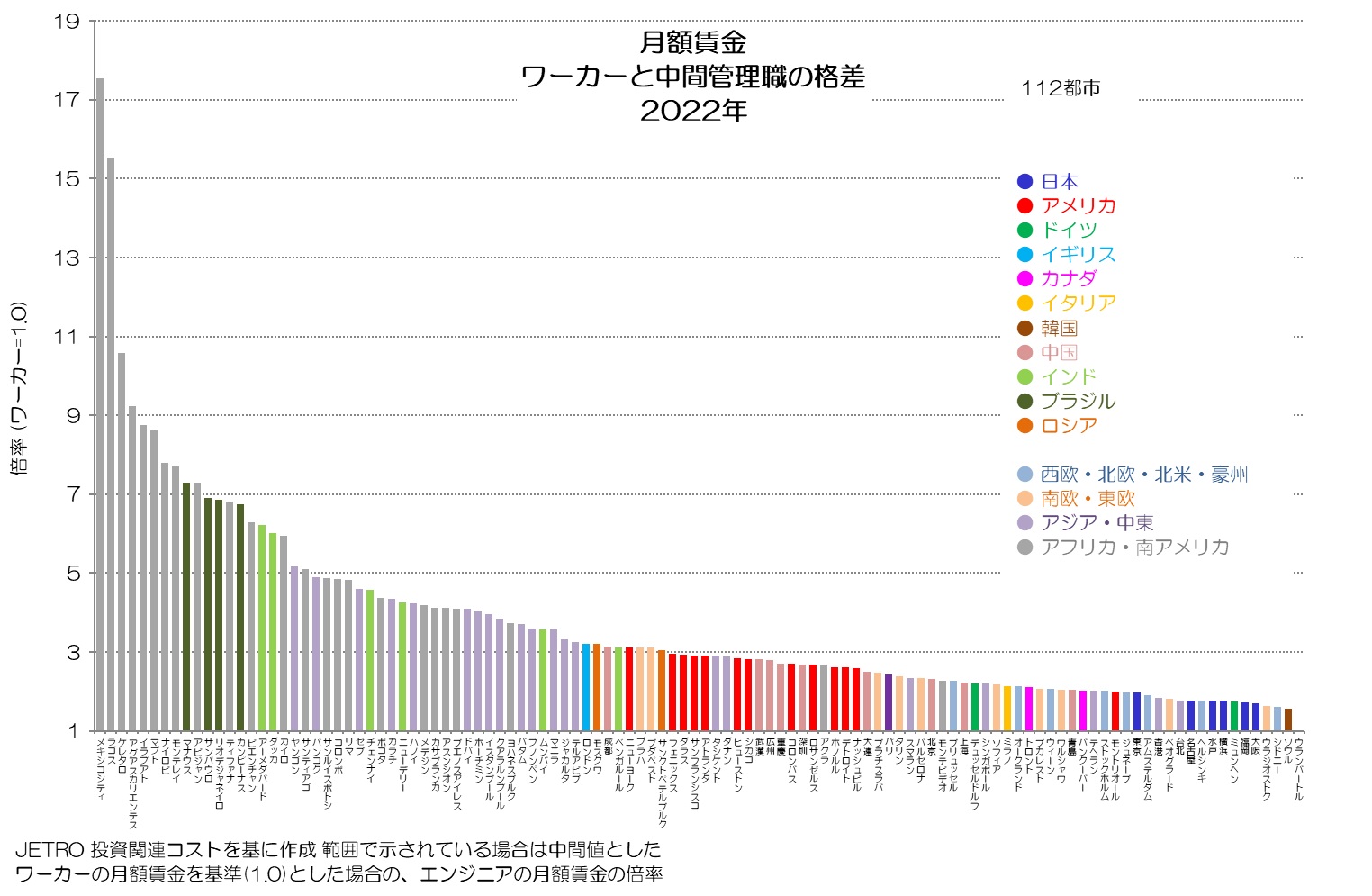

図5 月額賃金 ワーカーと中間管理職の格差

JETRO 投資コスト比較より

図5がワーカーと中間管理職の格差です。

当然ですが更に格差は開いていますね。

日本はやはり格差がかなり小さい方になりますね。

メキシコシティに至っては20倍近くもの違いがあるようです。

ブラジルやインド等アジア、中東、アフリカ、南アメリカなどの新興国が上位に並びます。

主要先進国ではやはりアメリカが高い水準ですが、アメリカ(2.5~3.0)よりもイギリス(ロンドン、3.2)の方が格差が大きいのが印象的です。

これらの国々は職級間での格差が大きいとも取れますし、職級(=期待される能力や成果)に対して対価をしっかり支払うという傾向ともいえるかもしれません。

前者の捉え方をするならば、国際的には労働者層は低賃金に抑えられるのが当然という情勢に対して、日本では職級間での格差は小さく、労働者層の賃金は「いまのところまだ良い方」なのかもしれません。

3. 日本製造業復活のチャンスも!?

新興国への仕事の流出について、今後はどのように変化していくのでしょうか?

確かに、上記で見ていただいたように新興国の労働者の賃金は日本と比べてまだまだ少ないと言えます。

新興国がいずれ経済発展すれば、人件費も上がり日本との賃金差が無くなっていくので、仕事も国内に戻るのではないかという観測もあると思います。

しかし、1人あたりGDPの変化や、賃金の推移などをみても、日本との差がないくらいまでに縮まるまでには、まだまだ時間がかかるでしょう。

特に特殊な技能を必要としないような量産品の生産などが、新興国に流れていくのは当然と言えば当然です。

人、モノ、金が自由に国境を超えるグローバル化が進むというのは、国民生活の各所で他国のレベルと平準化が進むという事だと思います。

比較的所得水準の高い国ばかりの欧州と比べて、新興国の多いアジア圏は事情が異なりますね。

労働者層の賃金が新興国と比較されて、新興国に仕事が流れるという事は、比較的先進国として分類される日本が、新興国の経済レベルと平準化される過程の一部として理解できると思います。

国内の1事業者としては、このようなグローバル化の状況変化に対しても、対応していかなければいけません。

既にご紹介したように新興国との低賃金競争に巻き込まれては、事業の継続ができないのです。

逆に、アメリカ、ドイツなどの先進国からすると、自国よりも日本の労働者の賃金は割安感があるのでしょう。

日本の労働者は技術レベルでは先進国水準と言えますが、賃金レベルは比較的低く抑えられているため、絶妙なポジションと言えるかもしれません。

日本人の労働者としては、自分たちの労働の質や労働生産性を上げる事で、付加価値の高いビジネスを増やし、賃金を向上させていく余地が大きいとも言えそうですね。

少なくとも、新興国に仕事を奪われるという感覚ではなく、付加価値の低い仕事から卒業して、例えば自国内や先進国相手の付加価値の高い仕事を増やしていく事が必要なのかもしれません。

エンジニアや中間管理職といった、職能レベルが高くなるほど、日本人の労働者は割安になっていくという事もわかりました。

技術的なレベルを上げるほど、海外に売れるものは増えるはずです。

新興国と同水準の単価で受けられる仕事を国内企業に求めるのは無理な話です。

新興国でできる仕事は新興国で、日本でしかできない仕事は日本の企業から調達すれば良いのだと思います。

当然、時間単価だけを見ての話ではなく、コミュニケーションや信頼コスト、配送費用や期間なども含めての前提です。

日本の中小製造業も、新興国と同じ土俵で勝負しようとしたら、価格差で負けるのは当然ですね。

自分たちにしかできない仕事に注力し、新興国にはできない自分たちらしいサービスとして、正当な対価を得られる事業を作らなければいけないと思います。

まずは、国内事業者がお互いの強みを棚卸し、認め合ったうえで連携し、日本でしか作れないモノやサービスを創り出していく事が必要な時代を迎えているとも言えそうです。